Co-Directora del Proyecto: Doctora Melisa CAMPANA ALABARCE

Resumen

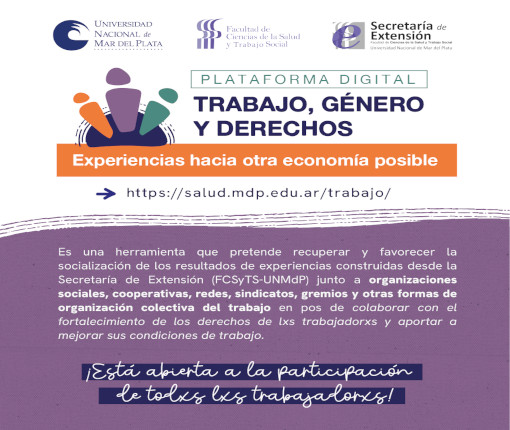

Este proyecto se propone recuperar y construir formas de trabajo académico más cercanas a nuestros problemas sociales, que se nutran de experiencias de distintos grupos sociales que aportan en sus instituciones y sus territorios a promover condiciones de vida digna. Nos proponemos un diálogo entre estos saberes vinculados al activismo y la militancia con los saberes de la academia que al encontrarse con estas experiencias, se vuelven más potentes. Estas miradas, que en la academia las vinculamos con los feminismos, la descolonialidad y el pensar situado, las unimos a otras que en la teoría se denominan “giro afectivo” y que apuntan a poner el foco en las emociones, el cuerpo y los afectos, mostrando que los seres humanos somos mucho más que razón, que las emociones no son solo reacciones individuales o irracionales, sino que también son producidas por la sociedad y a su vez condicionan los modos en que hacemos sociedad. Nos interesa estudiar cómo se producen afectos en la sociedad, que luego impactan en las grandes decisiones políticas que determinan la vida común. Y también reconocer cómo el deseo puede ser un aliado para trabajar de un modo más potente en el campo académico y en la intervención social. Desde estas perspectivas queremos pensar dos grandes líneas de trabajo. Una se vincula con lo que llamamos “narrativas”. La otra con “dispositivos”.

Las narrativas son formas de contar, de producir ideas, algunas personales, otras grupales, desde distintos modos de pensar y hacer como son la literatura, el arte, el hacer memoria. Contar nuestras historias desde nuestras vivencias individuales y colectivas es un modo de producir un conocimiento emancipador porque hace visibles cosas que antes no se sabían o que se contaban de otro modo. Un modo que muchas veces oculta, niega o distorsiona. Las narrativas también son un medio. Porque al generar un tiempo y un lugar para contar, para dialogar o para escribir, vamos recordando, repensando, re-construyendo. A esto lo llamamos “producción de subjetividad”, porque al contarle al otro mis ideas y sentires, me escucho a mi misme, me reinvento.

Los dispositivos por su parte son estrategias, modos de organización, formas de trabajo. En los territorios, en las aulas, en las instituciones donde intervenimos, planificamos actividades, organizamos tiempos, recursos, dividimos responsabilidades, nos ponemos metas, dejamos claro cómo comunicarnos, quienes tienen poder de decisión y quienes no, etc. Todos esos elementos construyen lo que llamamos “dispositivos”. Nos interesa revisarlos. Ver qué tan eficaces son. Ver si en ellos circula la violencia, la libertad, el deseo. Si aplastan. Si impulsan. Si ayudan. Si dejan a alguien afuera. Si son democráticos. Mirar estas dos cuestiones desde la perspectiva feminsita, por ejemplo, nos permite ver quienes pueden producir narrativas y quien no, quienes cuentan la historia y a quiénes. Nos permite ver quiénes comandan dispositivos, con qué lógicas, si tienen en cuenta realidades como las tareas de cuidado o no. Mirar estas dos cuestiones desde el giro afectivo nos permite ver cómo determinados dispositivos producen miedo, o vergüenza, o ira, o ansiedad. Y cómo otros dispositivos, por el contrario, habilitan experiencias positivas, de libertad, de circulación de palabra, de crecimiento.

Así es como este proyecto, que cuenta entre sus integrantes con profesionales de distintas disciplinas (trabajo social, filosofía, pediatría, nutrición, sociología, psicología) se propone pensar cómo construir formas diferentes de narrar la historia de nuestras comunidades y de nuestras familias, y de organizar nuestras tareas profesionales desde dispositivos que permitan ampliar derechos, articulando sentir y pensar, y habilitando diálogos entre distintas disciplinas y distintos modos de producir conocimiento, el académico, el activista, el popular y el militante.